|

Leo Middea, músico carioca radicado em Lisboa, ilumina toda a gente com novo álbum. Texto: Keissy Carvelli Com o recém-lançado Gente (2023), o músico carioca Leo Middea aposta na percussão e na mistura fina com elementos eletrônicos. Gravado em diversas cidades da Europa, entre elas a Praia da Areia Branca, em Portugal, o álbum tem alcançado um público vasto em digressão pela Europa. Em sua passagem por Coimbra, em palco ao centro do Largo do Poço em pleno verão de julho, Leo Middea mostrou a força de suas canções, embalando um público composto por aqueles que já o conheciam de outros carnavais – sobretudo de suas participações no Festival Avante – e aqueles que se renderam pela primeira vez aos encantos de suas canções. Em uma conversa descontraída logo após o apogeu em pleno Largo do Poço, Leo falou com a Rádio Pessoas sobre a criação do novo álbum, sobre suas influências e os planos para o futuro. Rádio Pessoas: Você acaba de lançar Gente, disco que vem com uma sonoridade muito própria, cheia de percussões, muito diferente dos discos anteriores em que há uma levada mais de samba canção. Você percebe essas diferenças? Leo Middea: Os meus discos foram mudando muito, a própria construção deles foi mudando. O disco Dois (2014) tem uma vibe muito intimista, traz uma certa timidez da minha parte, porque eu estava gravando com 16, 17 anos, no Rio de Janeiro, e eu não acreditava que eu tinha um potencial para aquilo. E aí gravei o disco e de repente meus amigos começaram a gostar e a partir daí, da minha autoconfiança que foi se criando através também dos meus amigos, eu tive a coragem de fazer meu segundo disco, Dança do mundo (2016), já em São Paulo, com uma outra estrutura e uma condição muito mais evidente, puxando mais a música brasileira. Tudo isso foi crescendo até chegar nesse Gente que é percussão, é instrumento é aquela coisa toda. RP: Esse processo foi natural ou você foi buscando esse tipo de sonoridade que ouvimos em Gente? LM: Foi supernatural, principalmente os aspectos do disco Gente que se diferencia dos outros discos, como os elementos eletrônicos que existem. É algo que eu queria explorar, uma coisa nova. Eu sempre tive uma referência de uma coisa nostálgica. Mas depois que eu assisti a uma entrevista do Gilberto Gil dizendo que a seta do tempo é para frente eu pensei que tenho de me adaptar ao que está acontecendo hoje, com as minhas referências do passado, mas sem tentar imitar algo que já aconteceu. RP: Numa das músicas do disco Gente você cita uma série de influências suas, como Jorge Mautner, Jorge Ben, Novos Baianos. Como você se relaciona com essas influências, com a história da música brasileira e como você lida com a questão de ter de fazer algo novo depois de tudo o que já foi feito por esses grandes músicos? LM: Sempre bate um pouco essa questão, mas acho que a base é entender que cada pessoa é um ser humano específico e por mais que possa soar igual, sempre será diferente. Cada pessoa vai compor de uma forma diferente, com uma visão diferente. Mas a ansiedade sempre vai tomar conta. Óbvio que já passou pela minha cabeça coisas como «porque eu estou fazendo isso aqui, se já existe?», mas pensando que cada individualidade é uma, uma coisa específica, acabo confiando mais no que vai acontecer e no meu próprio taco. RP: E como surge o ímpeto para um novo disco? LM: Eu sou uma pessoa que adora fazer disco, gosto muito do processo de discos. Não é à toa que tenho cinco discos em dez anos. Componho muito e sempre gosto mais das músicas atuais porque conversam mais com meu momento. Então, quando estava produzindo o disco Gente, por exemplo, demorou quase dois anos para ficar pronto, nesse período eu já compus imensas canções. Então, estou num momento de começar a pensar num próximo disco. Estou num momento de criação, de produzir, de compor e criar parcerias, de gravar. Acabo de lançar o Gente, mas já quero fazer outro. RP: Já tem ideia para o próximo?

LM: Já tenho várias ideias, uma das ideias principais que quero fazer para o ano que vem é um disco ao vivo em Portugal, voz e violão, cantando músicas de toda a minha carreira como uma forma de celebrar esses dez anos de carreira, mas é um disco que não vai ter propriamente inéditas, é mais algo de celebração mesmo. RP: Como é tua relação com Portugal? Já vive cá muito tempo? LM: Eu vivo há seis anos em Portugal, agora esse ano é um ano que tem rolado muitos shows com muitas partes diferentes, então eu tenho aproveitado muito essa onda. RP: Como é transitar entre o público brasileiro e o português? LM: Fazer concerto tanto aqui em Portugal quanto na Europa é diferente. Porque o Brasil é um lugar onde eu cresci vendo concertos e entendo mais a dinâmica. Mas quando eu chego em Portugal e viajo para a Europa, para mim é uma escola. Acho que é uma escola de como lidar com diferentes públicos de diferentes formas. Poder viajar de norte a sul de Portugal me traz essa sensação de poder aprender um pouco como fazer um concerto para públicos de diferentes aspectos. Eu gosto muito. RP: Tem alguma referência da música portuguesa no seu trabalho? LM: Com certeza, porque morando aqui é impossível não ter essa referência. A música é uma fotografia do que a gente vive, então se eu estou aqui em Portugal, tudo vai me influenciar, as músicas que eu escuto na rádio, com os amigos, ou com artistas que vou conhecendo nos concertos que dou, quantas praias, quantas ruas, é inevitável. RP: O que tem tocado no teu Spotify? LM: Eu conheci um músico em Paris, um argentino chamado Ignácio Maria, eu tenho escutado muito o disco dele chamado Belesia. Não só ele, mas o Zé Ibarra também, gosto muito dele. A gente se encontrou pouquíssimas vezes nessa vida, mas ele é um artista da nova geração que me encanta muito, que bate muito profundamente. E ele está no meu Spotify com certeza. RP: Você tem o costume de ouvir um álbum completo? LM: Eu gosto muito de escutar disco inteiro, hoje o tempo presente é muito ligado ao single... RP: Mas você lançou um disco... LM: É, eu lancei um disco. Nesse sentido, eu não consigo sair disso. Tem essa coisa da seta do tempo ser pra frente, mas essa ideia de álbum eu gosto muito. Eu acho muito mais bonito quando a música conta uma história e uma dinâmica, e acho que o álbum a gente consegue fazer com que seja algo mais completo. Por exemplo, como você vai fazer um filme e postar só uma cena? Como é que você vai entender o filme inteiro? Acho que para mim isso faz muito sentido, e quando é um artista que admiro muito, quando o single me abala muito, eu tento ver se tem um disco e aí escuto mesmo em looping. RP: E como você definiria a tua linguagem musical? Quem é Leo Middea? LM: Engraçado, eu não consigo me sentir no lugar de saber qual é a minha linguagem, porque é algo muito natural meu. Mas esses dias um produtor cultural veio falar comigo «pô, Leo, sua linguagem é muito específica, e é nítida em tudo seu». E eu disse, «é mesmo? Tem alguma coisa? ». Porque eu só tento ser espontâneo, tento ser eu, tento usar o meu gosto a tudo o que eu faço, meu gosto para as músicas, meu gosto para criar uma capa, o meu gosto para fazer uma postagem, então, tudo é o meu gosto que eu coloco ali, quero que seja o meu gosto. Acho que essa minha interação direta do que eu sou para o que eu faço talvez crie uma linguagem de mim próprio, da minha individualidade.

0 Comentários

Pianista carioca cruza as fronteiras do óbvio com estilo urban jazz e estética afrofuturista. Texto: Keissy Carvelli Nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro, em Madureira, o músico Jonathan Ferr cruzou as fronteiras do óbvio e não só deu novo frescor à música brasileira como também mostrou ser possível transar jazz, hip hop, música eletrônica, moda e cinema. Desde 2019, com a chegada ao mundo do seu primeiro álbum, Trilogia do amor, Jonathan Ferr vem mostrando ao mundo a sua capacidade de reinventar as sonoridades, de inspirar espiritualidades e de conquistar um público amplo, aficionado ou não pelo jazz. Em Liberdade (2023), álbum recém-lançado, o pianista deu mais um passo na reinvenção do jazz. A partir de beats sampleados do seu segundo álbum, Cura (2021), criou ritmos dançantes junto de artistas como Kaê Guajajara, Luedji Luna, Rashid, Tuyo e mostrou, mais uma vez, seu poder ilimitado para a criação. Interessado na constante inovação, o músico carioca subiu ao palco do Salão Brazil na última quinta-feira (3) para uma apresentação em piano solo do álbum Cura (2021). Antes do concerto, Jonathan Feer conversou com a Rádio Pessoas sobre o seu urban jazz afrofuturista, sobre a relação entre música e espiritualidade e deu spoiler da sua próxima curiosíssima invenção: um disco só com releituras de canções da banda Charlie Brown Jr! Rádio Pessoas: Ao observar a sua discografia, percebo uma certa transformação do primeiro disco, o Trilogia do Amor (2019), cuja sonoridade jazzística é muito particular, passando por Cura (2021), até chegar no disco mais recente, Liberdade (2013), em que há uma série de parcerias com nomes do hip hop como o Rashid, por exemplo. Como se dá esse percurso do primeiro disco para este atual? Jonathan Ferr: Essa discografia fala muito de fotografias minhas, do meu mood. Eu começo realmente buscando uma coisa mais jazzística, mas um jazz que fosse diferente. Eu sou um músico que venho de Madureira, do subúrbio do Rio, com uma história muito diferente da história de outros músicos que estavam no Leblon e em Copacabana tendo acesso a muitas outras coisas que eu não tinha. Então, eu resolvi assumir esse lugar e essa realidade que me contemplava. Fui rodeado pelo lugar que é o berço do samba, onde tem o famoso Baile Charme de Madureira de black music, um lugar que tem o jongo da Serrinha. Eu quis trazer todas essas referências, algumas mais óbvias outras menos, e afirmar o meu som como algo diferente do que estava posto, porque todos os eventos de jazz que eu ia tinham os mesmos temas tocados do mesmo modo e eu intuía que havia novos caminhos para serem percorridos e eu queria percorrer esses caminhos. Eu quis, então, afirmar uma nova forma de pensar o jazz que foi o Urban Jazz, e então vem o Trilogia do Amor. Neste primeiro álbum, de alguma maneira, já tem um link com o álbum Liberdade. Já existe um caminho iniciado ali. Em 2020, com a pandemia, eu comecei a compor algumas canções em piano solo para me curar e me expressar mesmo. Logo em seguida, eu assino contrato com a gravadora Som Livre e eles perguntam se eu tenho algum projeto de disco e eu falo dessas composições em piano solo, que eu pensava ser algo a ser feito após dez anos de carreira apenas. E de repente saiu o álbum Cura, que foi e tem sido um grande sucesso. E ali está um Jonathan mais intimista, mas é o mesmo Jonathan de Trilogia do Amor e o mesmo Jonathan que está se mostrando em Liberdade, até porque em Liberdade eu sampleei o disco Cura, fiz alguns beats e chamei alguns artistas para poderem rimar em cima dessas batidas. Então, de alguma maneira está tudo interligado. RP: E como você percebe as diferenças entre os álbuns Cura e Liberdade? JF: Cura é o álbum Lunar, é o álbum da noite, é um álbum que evoca um mergulho nos nossos mistérios, na noite, no sonhar, intuir, nos mistérios da noite, das estrelas. Enquanto em Liberdade evoco o amanhecer que traz o sol, depois de ter me curado eu me emancipo e me liberto. Esses discos eu considero discos meio gêmeos, embora estilisticamente eles tenham uma caminhada e uma busca diferente. RP: Há uma relação muito próxima também dos discos com uma busca pela espiritualidade, pela liberdade. Como você vê isso? JF: Eu faço meus discos sempre pensando a partir dos meus processos espirituais. Cura foi assim, Trilogia do Amor também foi um processo de pensar a energia cósmica que todo mundo tem. Também o disco Liberdade foi pensado a partir da ideia de emancipação, de como eu emancipo o meu ser e o meu espírito. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito que diz “nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo”, e é nisso que eu tenho acreditado, porque eu acredito que quanto mais emancipado nós estivermos, mais iluminado nós estivermos, mais poderemos iluminar outras pessoas e fazer um processo de transformação desse mundo. RP: Falando do Cura, é curioso que você abre o disco com uma versão de “Sino da Igrejinha”, uma canção da Umbanda que fecha o disco Canta, canta, minha gente de Martinho da Vila. Também tem outro caso curioso na canção “Sonhos”, do disco Trilogia do amor, onde há um trecho de um discurso do Martin Luther King. Como surgem essas duas referências tão diretas? JF: O “Sino da Igrejinha” foi muito interessante porque foi uma música que sempre me tocou quando eu ia para os sambas, é uma música que habitava meu imagético. Eu fui uma pessoa criada no ambiente evangélico e depois rompi com a Igreja, resolvi seguir outros caminhos, e ali no meio da pandemia eu me encontrei ancestralmente através dos cultos de matriz africana, embora não frequentando, mas fui conhecendo muita gente e fui me apaixonando pelas figuras que representam os Orixás, principalmente a figura do Exu, que traz um aspecto muito humano e de muito poder, de abertura de caminhos. Então, quando eu entendi o que era esse Orixá, o que era esse “tranca rua” que fala na música, esse arquétipo de Exu e a força que ele tem eu resolvi fazer um arranjo para essa música. Comecei a buscar outros pianistas para ter referência e não tinha ninguém que tivesse feito isso, foi aí que eu percebi que eu tinha sido o primeiro pianista a gravar essa música nesse estilo, então resolvi ousar e colocá-la para abrir o disco e abrir os caminhos evocando os espíritos ancestrais. Então, embora eu soubesse da gravação do Martinho da Vila, nesse caso, não foi uma referência direta, embora a versão de Martinho seja uma das mais maravilhosas e uma das mais conhecidas. E é curioso porque o piano tem muito esse lugar da erudição, do signo europeu, então trazer o “Sino da igrejinha” para dentro do meu álbum também foi um lugar de afirmação enquanto pianista do subúrbio onde tem vários terreiros, onde tem o samba, e aí nesse caso eu acho que faz um link com o Martinho da Vila, que é de Vila Isabel, subúrbio também, e evoca o lugar de onde eu vim, que é Madureira. Já a música “Sonhos”, com o trecho do Martin Luther King, tem outra história. Eu tinha lido um livro que falava do Martin Luther King fora do mito, tratava do sonho de um bem maior, que era essa emancipação do povo preto. Então eu compus essa música inspirada nessa história e aí para mim fez todo sentido inserir um trecho do próprio discurso dele. RP: Você também tem uma relação muito próxima com o cinema, você dirige, por exemplo, o filme da música “Meu Sol”, do seu novo disco. Como começou essa aproximação entre música e cinema? JF: Eu quando tinha uns 15, 16, 17 anos tive um momento muito rico da minha vida em termos de incorporação de conhecimento e eu sempre gostei muito do ambiente do cinema. Então, houve uma oportunidade de estudar com um grande cineasta já falecido, o Alberto Salvá, com quem estudei roteiro e direção durante um ano. Em 2018, já com o disco Trilogia do Amor pronto, quis lançar algo que fosse um híbrido entre o curta metragem e o videoclipe, e aí me aventurei em fazer minha primeira direção a partir de um roteiro meu e de outra roteirista. Surgiu, então, “A Jornada”, feito com recursos mínimos e foi incrível. Fui incentivado a inscrever esse curta-metragem nos festivais de cinema e ele foi não só aceito como ganhamos prêmio de melhor trilha sonora, que é a trilha sonora do disco, e o prêmio de melhor figurino. Então foi ali que percebi que existia um grande potencial a ser explorado a partir da ideia afrofuturista que eu estava explorando com a inserção de corpos pretos na tela sendo mostrados de uma outra maneira. E a partir disso comecei a desenhar os projetos, comecei a dirigir outros filmes de curta. Eu brinco que a direção é uma cachaça (risos). Quanto eu estou produzindo música, eu me sinto um arquiteto do som, e quando eu estou dirigindo, eu me sinto um arquiteto da imagem e são duas coisas que se complementam muito. Eu gosto muito de moda também, então acaba que eu acabo fico passeando por essas coisas. Mas é claro, eu sou um diretor a partir do pianista, isto é, da música eu chego no objeto do cinema e aí eu tento mesclar esses dois caminhos e fazer mais coisas acontecerem. Agora tive essa oportunidade maravilhosa do filme da canção “Meu Sol” com a participação do ator Ailton Graça, que aceitou prontamente o meu convite. O filme já está quase com 400 mil visualizações no YouTube. Eu fico muito feliz. RP: Você disse que gosta muito de moda e isso é também uma particularidade da sua personalidade artística. Como é essa relação do músico com a moda? JF: Eu sempre gostei muito de moda, da imagem, de direção de arte, de figurino e aí quando comecei a fazer meu trabalho oficialmente com a música eu entendi que a minha comunicação tinha que ser visual também, não só musical. Ao longo do tempo fui entendendo que a moda para mim era um lugar de expressão assim como me expresso com a música e com o cinema. Eu comecei a ter acesso a outros estilistas, alguns estilistas também começaram a querer me vestir e aí a partir disso desfilei no São Paulo Fashion Week, fiz campanha para a Dior, então existe toda uma trajetória que aconteceu a partir desse lugar da moda e é um caminho sem volta. É curioso isso acontecer com um artista de jazz, já que todo mundo pensa que o artista vai subir no palco todo de preto e preocupado apenas com as notas que deve tocar. Mas eu estou mais interessado em conectar do que apenas em entreter e trago a moda para comunicar, para trazer a atenção para aquilo que quero falar. Eu não quero ser conhecido como o pianista que dá mais notas por segundo, teve uma época que essa era a moda. Eu quero que pessoas ouçam minha música e se conectem com elas. O pianista Herbie Hancock, de quem gosto muito, fala que a música é um pingo no oceano, imagina um dos maiores pianistas do mundo falando que a música é um pingo no oceano! Ou seja, se não houver a conexão, se as pessoas não se sentirem transformadas quando te ouvem, sua música não valeu quase nada. Então, eu fico buscando esse lugar. RP: E por falar em influências, quais as tuas principais referências musicais? Sempre foi o Jazz?

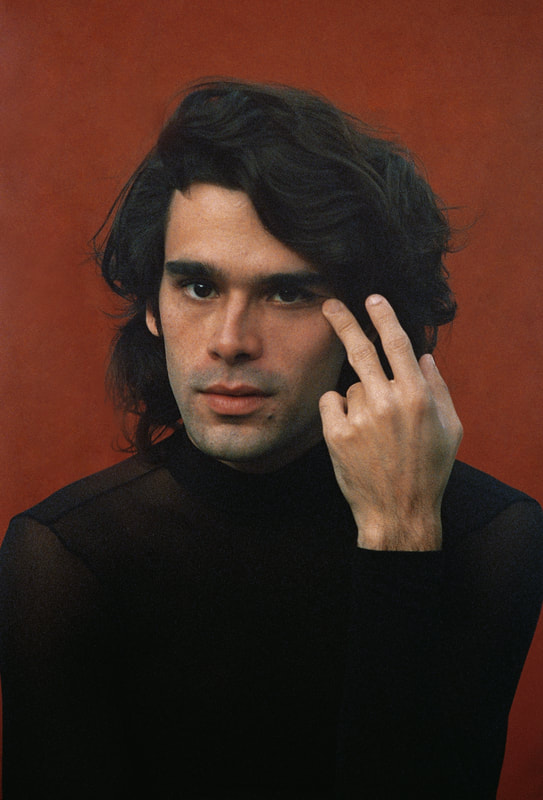

JF: O jazz entra na minha vida com 18 anos, junto com o hip hop curiosamente, e eu acho que mudou a minha escuta e a minha trajetória. Junto do jazz fui apresentado ao MV Bill e aos Racionais MC’s, o que me fez descobrir o ser político que eu sou, o homem negro que sou e me fez pensar como é caminhar a partir desse corpo no mundo. Todos esses processos me inspiraram muito. Hoje eu sou uma pessoa que escuta muito jazz novo, jazz antigo, hip hop do Brasil e do mundo, ouço bastante coisa nova, também ouço música erudita. Eu gosto de tudo, tudo que me toca eu me interesso. Deixo minha mente muito livre para ser provocada e conectada por tudo que acho interessante. RP: Como é a sua relação com a necessidade de criar coisas novas, de inventar coisas novas tendo como background a grandiosa não só do Jazz como também da história da MPB, sempre uma ponta-de-lança da música mundial? JF: Eu tenho muito respeito por quem veio antes de mim e abriu caminho e trouxe novas possibilidades no campo da música, sendo ponta de lança mesmo no mundo. Aqui na Europa, por onde eu passo e falo que sou brasileiro as pessoas demonstram conhecer muito da nossa música e fico impressionado. Então, enquanto pianista preto que veio do subúrbio, eu tenho muita responsabilidade com o que eu tenho para falar. Eu penso na música como um lugar que vai do jazz de John Coltrane até Racionais Mc’s. São coisas que parecem dois mundos, mas são caminhos que conversam entre si, e eu fico buscando esse lugar dos limites. Estou sempre buscando o novo, o que é o fresco, o que posso trazer de frescor. Vou lançar, por exemplo, um EP só com músicas do Charlie Brown Jr, arranjadas por mim e gravadas junto com a Orquestra de Ouro Preto. É um caminho que vai ser bem fora da curva. Eu faço música para mim primeiro, para eu ouvir, para eu me conectar. Penso que amor e conhecimento só fazem sentido quando é compartilhado, e é assim que eu me relaciono com a minha música, com as cosias que eu escrevo. Meu propósito é compartilhar. RP: Então em breve temos disco novo? JF: Primeiro será lançada a música “Saudades”, uma versão em homenagem ao meu pai, que faleceu inesperadamente assim que eu cheguei em Lisboa para essa turnê. Foi difícil esse processo, de altos e baixos, e eu tenho dedicado essa música para ele nos shows que tenho feito. Na sequência, em setembro, deve sair o disco com essas versões que, a princípio vai se chamar Lar. Será um Charlie Brown Jr por Jonathan Ferr. RP: E para finalizar: como você definiria, em uma única palavra, o Jonathan artista? JF: Eu diria inovador, é assim que eu defino as coisas que eu faço. Tento trazer a inovação, aquilo que ninguém nunca fez, ninguém nunca ouviu, nem mesmo eu, vou buscar esse lugar de inovação sempre, é o caminho que venho buscando. Concerto será no Salão Brazil, no próximo dia 28. Texto: Keissy Carvelli Fotografia: Zabenzi Se Maria Luiza Jobim evoca no sobrenome quase meio século de história da inebriante mistura do Jazz com a Música Popular Brasileira, traz na bagagem de sua história particular a empolgação da estreia com a primeira turnê internacional de um trabalho solo. Antes mesmo de rodar pelo Brasil, a carioca apresenta ao público português o álbum Azul (2023), segundo disco solo inteiramente composto por ela junto de parceiros de peso, entre eles Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhoto – ligada à Coimbra desde que atuou, em 2017, como professora convidada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A escolha pela estreia em Portugal, além de levar em conta a receptividade do público português à cultura musical brasileira, tem também um toque pessoal ligado ao pai, Tom Jobim. Esteve com ele em Lisboa, em 1992, no memorável concerto realizado no Mosteiro dos Jerónimos. Mesmo à época muito menina, afirma ter essa memória muito presente e não nega a alegria de revivê-la de uma maneira muito peculiar: apresentado, desta vez, ela mesmo o seu próprio trabalho. Entre a introspecção e os sabores solares presentes no novo álbum e a empolgação vibrante de estar pela primeira vez em uma turnê desta magnitude, Maria Luiza Jobim deixa transparecer a alegria de breve estar em Coimbra, cidade difundida com tanto afeto por Adriana Calcanhoto, parceira de composição em Papais, uma homenagem mútua de ambas as compositoras aos pais músicos (Tom Jobim, pai de Maria Luiza, e Carlos Calcanhoto, pai de Adriana). A canção, que está em Azul, integra o concerto que decorrerá no dia 28 de julho, no Salão Brazil. Os bilhetes estão disponíveis para compra online e nas lojas parceiras. Para aquecer as engrenagens musicais antes deste aguardado concerto, a Rádio Pessoas conversou com a solar Maria Luiza Jobim sobre o disco novo, sua história musical tão familiar e sobre a turnê que, como ela própria garante, tem sido emocionante. Rádio Pessoas: Vamos começar falando da relação entre o seu primeiro disco solo, Casa Branca (2019) e deste disco atual, o Azul (2023). Como você percebe a diferença destes dois momentos distintos? Maria Luiza Jobim: Há muitas diferenças. Casa Branca (2019), que foi meu primeiro disco solo, era o meu passado, uma ode à minha infância. O disco Azul (2023) é o meu presente. Eu comecei minha carreira numa coisa de homenagear minhas origens e honrar o meu passado, pedir permissão e licença para entrar nesse ofício. Agora eu estou no momento de mostrar um pouco quem eu sou, como é que eu navego no mundo, como é que eu enxergo as coisas, como é que eu sinto as coisas. Azul foi um disco de canções todas muito recentes feitas de 2020 para cá. É um disco mais de introspecção, de isolamento, que acaba transparecendo em algumas canções. Tem também uma coisa muito bonita do Sol, de ser solar, de renascimento. Foi um momento em que eu voltei a morar no Rio, então foi um reencontro com a minha cidade, de voltar a me apaixonar por esse lugar que é o Rio de Janeiro. RP: Voltando um pouco ao passado, como é que se constitui a Maria Luiza compositora? MLJ: Eu comecei a compor muito cedo, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Muito antes de ter a noção intelectual daquilo, eu tinha uma relação de brincadeira com a música, uma relação também muito familiar. Eu cresci numa casa de artistas e de músicos, então eu tive o privilégio imenso de sempre ter tido artistas icônicos ensaiando na minha casa. Eu e meu pai tínhamos várias brincadeiras em torno da música, dessa expressão. Então desde bem pequena eu inventava as minhas músicas, eu falava para minha mãe « olha só o que eu inventei ». Então, é um meio de expressão, é uma linguagem que eu sempre tive muita familiaridade. E depois, claro, estudei e fui desenvolvendo e fui entendendo melhor. Mas a composição sempre foi para mim o ponto de partida em todos os aspectos da música, de cantar, de ser intérprete, de produzir e tudo mais. É o lugar que mais faz sentido para mim. RP: E como se deu esse processo de entrar de fato para o campo da música? MLJ: Eu demorei até escolher a música como um ofício. Fugi um pouco dessa profissão muito porque eu tinha uma relação sempre muito íntima e como isso se manteve como uma coisa de memória do meu pai era um lugar um pouco intocado, que eu não queria tocar ali, porque mexia com várias coisas. Eu demorei para querer acessar esse lugar e realmente me entender como musicista mesmo, como dona dessa carreira, querendo mesmo esse ofício, querendo isso para a minha vida e abordando isso com propriedade. Eu demorei, mas a coisa da composição sempre veio naturalmente. RP: Numa entrevista recente, você diz sobre o peso de viver à sombra de uma grande árvore como é o seu pai. A partir disso, penso que a própria história da Música Popular Brasileira é mesmo uma grande e fabulosa árvore que faz sombra para todos os artistas contemporâneos. Como você sente essa relação de criar músicas novas tendo em vista tudo de grandioso que já foi feito dentro da MPB? Há essa preocupação, essa espécie de angústia da influência? MLJ: A gente vive um momento interessante. Por um lado, estamos nos despedindo de alguns monstros sagrados, como João Gilberto, a Gal Costa, o João Donato, a Rita Lee, o Erasmo Carlos. E ainda há os que estão com a gente, como o Roberto Carlos, o Gil, Caetano, Chico, mas eles vão partir também em algum momento e são artistas altamente insubstituíveis. É bem louco viver essa contemporaneidade com esses artistas grandiosos e ao mesmo tempo essa geração ter conseguido ter acesso a essas pessoas. Por outro lado, existe uma cena da nova MPB com novos artistas fazendo coisas muito bonitas e acho que de forma muito respeitosa. É claro que existe uma influência imensa e estranho seria se não tivesse, mas tem muita gente nova fazendo coisas com uma voz própria. É o caso do Zé Ibarra, do Fran Gil, da Dora Morelembaum, da Alice Caymmi, do Filipe Cato, Jonathan Ferr, da banda Bala Desejo. Eu falo da banda Bala Desejo porque acho interessante, eles têm referencias muito diretas, claras, sem ter medo de até de repetir alguma coisa, porque na verdade eles não estão repetindo. Tem muita gente fazendo coisas incríveis. RP: E você está inclusa nessa geração! Mas voltando a falar sobre o disco novo: você sai em turnê pela primeira vez na Europa, antes mesmo do Brasil, diante de um público que, provavelmente, vai tomar contato mesmo com o disco nos concertos – alguns já com bilhetes esgotados. Como você tem sentido o contato com o público estrangeiro e a recepção ao disco? MLJ: Tem sido emocionante e eu estou encantada. É a primeira turnê na Europa. Participei do Festival Psicotrópicos em Berlim e vi um público super a fim, atento e aberto. Foi lindo, realmente comovente. Mas eu quis mesmo focar aqui em Portugal, porque eu sempre senti o quanto as pessoas aqui consomem a cultura brasileira e gostam e apreciam e conhecem profundamente a música brasileira. Então eu sempre tivesse esse sonho de chegar mais perto e poder mostrar o meu trabalho e sentir esse público de perto. RP: Alguma história particular com Portugal? MLJ: Então, eu vim aqui a primeira vez quando meu pai (Tom Jobim) tocou no Mosteiro dos Jerónimos (em 1992) e eu lembro muito dessa viagem e eu agora penso nesse déjà vu de estar aqui agora mostrando o meu trabalho. É realmente um ciclo que se fecha. Eu também tenho uma parceria nesse disco com a Adriana Calcanhoto, que foi professora na Universidade de Coimbra. Você quer que eu te conte essa história? RP: Claro! MLJ: Em 2020 a Adriana fez uma série em vídeo do processo criativo das músicas dela, e eu como fã vi tudo. E então tem um episódio dedicado ao pai dela, um baterista de Jazz, e ela fala do fato de ser mulher, de ter escolhido esse mesmo ofício, mas de ter uma abordagem completamente diferente. E eu me identifiquei muito com esse episódio e enviei uma carta para ela querendo saber mais e contando que eu me identificava muito com aquilo. Junto da carta eu mandei uma música, uma melodia e uma harmonia, sem letra. Ela nunca respondeu à carta, mas meses depois fomos trabalhar juntas e quando a gente estava trabalhando a resposta à carta veio em forma de letra. A canção chama-se “Papais” e está no disco novo, Azul. Então tem essa história que é muito maravilhosa ela ter me respondido. Ela disse que só conseguiu responder com a letra. Eu achei muito lindo... é uma homenagem que a gente presta aos nossos pais e é um outro lugar que a gente se encontra também. RP: E essa canção com a Adriana estará no concerto que se dará em Coimbra? MLJ: Claro! RP: Qual a expectativa para o concerto em Coimbra? MLJ: Eu estou muito empolgada para tocar em Coimbra, principalmente por causa dessa relação minha com a Adriana (Calcanhoto), ela fala com tanto carinho de Coimbra. Então eu quero mostrar essa parceria para essa cidade que é tão querida dela e minha também. RP: Voltando à questão do processo criativo de composição de um disco relacionando isso com a Maria Luiza consumidora de música: como fica essa relação no período de composição e produção de um disco? Você ouve muita música nesse processo ou prefere não? MLJ: Enquanto estou no processo de composição e produção eu até evito escutar música para poder me concentrar mesmo comigo e com o que já está ali, sabe? Eu procuro levar uma vida que me inspira. As pessoas me inspiram, a minha filha me inspira, a minha casa, os lugares. A coisa da inspiração é um misto, até por um medo de repetir, de me repetir. Eu prefiro me conectar primeiro com o arsenal que eu já venho escutando de uma vida toda. RP: E atualmente, o que tem tocado na sua playlist? O que você tem ouvido durante esse período de turnê? MLJ: Tem as pessoas que eu escuto da vida toda, o Djavan, por exemplo. E tem muito dele nesse disco. Ele usa muito bem as imagens, também a coisa sinestésica de cores, sabores e cheiros, tem muita imagem nas minhas canções. A Adriana (Calcanhoto) faz isso muito bem, o Arnaldo (Antunes) faz isso muito bem, então em matéria de composição esses artistas são uma grande referência para mim. Agora, ultimamente eu tenho escutado também coisas mais atuais. Eu adoro a Mãe Ana, uma artista linda cantando agora João Gilberto, também João Gomes, Bruno Berle. Aqui em Lisboa eu resgatei também o disco Zii Zie (2009) do Caetano Veloso que fala muito do Rio, um disco muito a cara do Rio e zero óbvio e eu tenho escutado muito. RP: E para terminar essa conversa gosta, pode contar quais são os próximos passos depois desta turnê por Portugal? MLJ: Estou construindo a turnê pelo Brasil, que ainda não aconteceu, mas deve ocorrer entre setembro e outubro. Estamos construindo uma coisa bem bonita, um desenho de show com tudo o que tem direito: roteiro, figurino, tudo amarradinho, bonito. Isto porque, o meu primeiro disco solo foi lançado e logo veio a pandemia e não pude fazer shows como eu gostaria. Então, agora, eu finalmente estou conseguindo curtir e aproveitar os frutos desse segundo trabalho. Em digressão pela Europa, grupo Kayatibu, formado por três jovens indígenas da floresta Amazônica, evoca o poder da cura através do cancioneiro tradicional do povo Huni Kuin.Texto: Keissy Carvelli Fotografia: Divulgação Kayatibu significa ‘transformação da vida’. A palavra é originária da etnia Kaxinawá ou Huni Kuin e dá nome ao grupo musical formado pelos jovens indígenas Txana Tuin Huni Kuin, Yura Shane Huni Kuin e Shane Huni Kuin, habitantes da Floresta Amazônica, mais especificamente na faixa geograficamente localizada no Estado do Acre, às margens do Rio Jordão. Juntos e acompanhados do músico mineiro Luiz Gabriel Lopes, eles subiram ao palco do Salão Brazil no início de junho e apresentaram canções do álbum Ni Hui - Voz da Floresta, álbum produzido por Luiz Gabriel Lopes a ser lançado ainda este ano. Pela segunda vez em digressão pela Europa, os Kayatibu desenvolvem, desde 2012, um projeto de resgate da cultura indígena através da música historicamente ligada aos rituais xamânicos e de cura de seu povo. Floresta do futuroO projeto Kayatibu recebeu, em 2019, apoio financeiro do Itaú Cultural, por onde foi possível a realização de oficinas musicais com diversos músicos, entre eles Luiz Gabriel Lopes, ou simplesmente LuizGa, como se autodenomina artisticamente. O músico, que também se apresenta na Casa de Artes Bissaya Barreto, no dia 8 de julho, conta que voltou diversas vezes à aldeia Huni Kuin mesmo após o fim do financiamento cultural. Destes encontros surgiu a ideia coletiva de levar o projeto Kayatibu para o mundo. LuizGa, no grupo, assume o baixo elétrico e o suporte técnico durante toda a digressão. Em 2022, os Kayatibu realizaram a primeira gira de concertos pela Europa para apresentar o álbum Ni Ishanai – Floresta do Futuro, passando por Lisboa e Porto. Em 2023, uma nova digressão europeia incluiu a cidade de Coimbra. As canções apresentadas no Salão Brazil, todas entoadas em língua indígena, são originárias dos antepassados e transmitidas de geração para geração, como explica Txana Tuin Huni Kuin. As temáticas abordam a história do povo Huni Kuin, a relação com os bichos, com a espiritualidade e a vivência na Floresta Amazônica. Para conhecer mais sobre o Kayatibu, a Rádio Pessoas conversou com Txana Tuin Huni Kuin, Yura Shane Huni Kuin e Shane Huni Kuin sobre a formação do grupo, a força da floresta e o contato com o público europeu. Rádio Pessoas: Como começou o projeto Kayatibu? Kayatibu (Yura Shane): Os Kayatibu são um grupo musical de jovens indígenas da Floresta Amazônica, no Brasil, e ao mesmo tempo é um centro de pesquisa cultural de juventude onde a gente trabalha com nossa cultura, fortalece as nossas músicas, aprende com outros músicos e leva também o nosso conhecimento para todos. RP: O projeto já existia dentro da comunidade e depois passou a receber diversos músicos para ministrarem oficinas, ensinarem sobre produção musical. Nesse contexto, o Luiz Gabriel começou a visitar a aldeia e fez isso diversas outras vezes até se juntar a vocês para concertos. Como foi esse encontro? Kayatibu (Yura Shane): Esse processo começou faz tempo, desde quando criamos o grupo já tinha esse projeto só que a gente não tinha apoio, não tinha oportunidade e não tinha acesso para desenvolver esse nosso projeto. Então, recebemos apoio do Itaú Cultural e recebemos um grupo de músicos do Rio de Janeiro, como o Luiz Gabriel e outras pessoas, para lá fazerem oficinas de músicas e tudo começou a se desenvolver. A partir daquele momento até hoje em dia fomos para vários lugares levando esse nosso conhecimento e nosso trabalho, mostrando que somos músicos indígenas trabalhando com espiritual e nossa ancestralidade. RP: As músicas que vocês cantam são muito ligadas à medicina da floresta, à espiritualidade, aos rituais. Como nascem essas músicas? Kayatibu (Txana Tuin): Essas músicas surgiram desde quando nós nascemos. Nós nascemos com a nossa música. Muitos anos atrás, a maioria dos povos Huni Kuins já cantava esse conhecimento. Nossa música fala sobre a paisagem, fala dos animais, de todos os seres vivos. Hoje em dia, a gente trabalha mais com os cantos de acordo com a pesquisa do meu pai, Ibã Huni Kuin, autor do projeto (e do livro) Espírito da Floresta. Meu pai pesquisou com o pai dele, que aprendeu com o seu pai e assim se desenvolve o resgate dessas músicas até que chegarmos hoje em dia. A gente conta nossa história, porque a história tem a ver com a música, e a música tem a ver com a história. Com a nossa música ancestral, contamos a nossa história. RP: Qual a sensação de mostrar a música e a história de vocês para o mundo? Kayatibu (Yura Shane): A gente sente vontade de mostrar nossa tradição, como hoje em dia a gente vive com a nossa floresta, com os nossos cantos, a nossa medicina, a nossa história. Porque as pessoas também precisam sentir de que maneira a gente está sentindo essa tradição, essa maneira de presentar a nossa cultura. RP: Como é apresentar essas canções pelo mundo? E como vocês são recebidos quando voltam para a aldeia? Kayatibu (Txana Tuin): A gente saiu de lá com nosso conhecimento, nossa história e a confiança do povo que sobrevive dentro da floresta. Quando a gente chega em outros lugares também conhecemos e sentimos a energia, porque cada lugar tem sua cultura sua tradição e sua energia de compartilhamento. Por exemplo, estamos aqui em Portugal vendo as coisas mais internacionais e vemos o sentimento mais positivo. Vemos todos se dando bem com a gente, gostando da nossa tradição, gostando das nossas apresentações. Quando a gente volta para a floresta, compartilha com eles, explicar tudo o que a gente viu, tudo o que a gente sentiu, a forma que fomos recebidos, e é assim que a gente vive na aldeia. RP: Como é levar para diversos palcos diferentes uma música que, tradicionalmente, vocês cantam nos rituais de medicina (Ayahuasca)? Kayatibu (Yura Shane): Nós dentro da aldeia trazemos esse canto, esse rezo ancestral com as medicinas. E trazer essa música para cá, fora da nossa comunidade, é completamente diferente. É uma força que a gente está trazendo da floresta e o público recebe e ajuda mais a Amazônia. As músicas são muito espirituais. Kayatibu (Txana Tuin): E outra coisa, quando a gente sobe no palco a gente sente e quer que eles recebam a cura, porque toda a energia que a gente traz da floresta é espiritual, curativo. Eu sinto muito, eu vejo muitas pessoas se emocionando e naquele momento que sentem a emoção já é uma cura. Quando estamos aqui fazendo esse tipo de apresentação da nossa tradição, dos nossos cantos ancestrais, já estamos fazendo a parte de cura, porque aquilo é o rezo, é o rezo sagrado. RP: O que significa Kayatibu? Kayatibu (Yura Shane): Kayatibu significa transformação da vida, é por isso que a gente canta as músicas ancestrais e espirituais. RP: E como a vida de vocês transformou desde que vocês começaram esse projeto? Kayatibu (Txana Tuin): A nossa vida se transformou na parte de musical, artística e espiritual. Hoje em dia, no mundo moderno, a gente convive com a nossa música tradicional e ao mesmo tempo aprendemos a desenvolver mais os cantos e os instrumentos. Nos trouxe a alegria, a paz, trouxe a sabedoria e o entendimento. Kayatibu (Yura Shane): Somos representantes dessa música, a gente representa a nossa cultura se transformando, se abrindo, se fortalecendo e queremos que todo mundo conheça nossa cultura, e saibam que os povos indígenas originários da Amazônia estão espalhando a cura no mundo. Em entrevista à Rádio Pessoas, Zé Ibarra fala sobre o disco solo, a relação com a estética setentista e sobre a banda Bala Desejo.Texto: Keissy Carvelli Corpo esguio à mostra pela transparência de uma camisa de pele preta, calça branca de cós alto, cabelos aos ombros e um violão ao colo fazendo soar, em acordes dissonantes, timbres que facilmente proporcionam um estado catártico capaz de levar o público às deliciosas nuances de uma mistura fina e única de João Gilberto, CaetanoVeloso, Gal Costa e o swing bailado de Gil. Mesmo que afirme não ter a intenção de fazer soar a estética setentista, é nessa fonte onde bebe e se banha Zé Ibarra – músico tido como a grande promessa da MPB há, pelo menos, uma década quando surgiu no cenário carioca à frente da banda Dônica, junto de outros quatro amigos, entre eles Zeca Veloso, filho mais novo de Caetano Veloso. Na época, com integrantes entre 15 e 19 anos, a banda abriu o Rock in Rio, em 2015 no palco Sunset e, de quebra, contou com a participação de Arthur Verocai. A promessa certamente se realizou e Zé Ibarra mostra a que veio em suas diversas facetas. Em 2022, à frente da famigerada e dançante banda Bala Desejo, foi vencedor do Grammy Latino com o aclamado disco de estreia «Sim sim sim». Também nos últimos quatro anos dividiu o palco com Milton Nacismento. Nos finais de 2022, além de integrar a banda do veterano mineiro, foi o responsável por abrir os shows da turnê «A última Sessão de Música» de Milton, chegando a cantar, em voz e violão, para quase 70 mil pessoas no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A apoteose não parou por aí. Há pouco mais de duas semanas, Zé Ibarra lançou o seu primeiro disco solo, o inusitado e refinado ‘Marquês, 256.’, gravado inteiramente nas escadarias situada no endereço que serve de título ao disco. A ligação afetiva com a tal escadaria do prédio de seu avô – onde passou grande parte da pandemia fazendo pequenos concertos amadores e anónimos – e a percepção de ter aí um apelo midiático interessante, permitiu que Zé Ibarra desbravasse outra de suas diversas facetas: a de intérprete. No disco, afirma Ibarra, «eu quis inaugurar um Zé intérprete porque eu entendi com o tempo que eu tenho muito mais para entregar ao mundo cantando tudo, as minhas músicas e as músicas do mundo». Contando apenas com a voz e o violão, entre as canções interpretadas em ‘Marquês, 256.’ encontramos a belíssima Olho d’água, de Caetano Veloso e Wally Salomão, e San Vicente, de Milton Nascimento. Em uma conversa descontraída com a Rádio Pessoas, Zé Ibarra fala sobre o disco novo, a relação com a estética setentista, o seu processo de composição com a banda Bala Desejo e dispara: «O prazer é a minha regra». Rádio Pessoas: Comparando o disco da Bala Desejo com o seu disco solo, ‘Marquês, 256.’ percebo duas faces distintas, mas complementares. Esteticamente, se eu coloco o disco Sim Sim Sim para tocar, percebo uma mistura de Tropicália embebida em Rita Lee. Já quando dou o play no seu disco solo vou para uma dimensão mais ligada aos discos do Caetano Veloso como Jóia (1975). Essas duas faces são propositais, ou nascem de um processo orgânico? Como se configuram essas duas dimensões? Zé Ibarra: Não é proposital soar anos 70, nunca foi. Na verdade, é até uma coisa que eu quis evitar, porque as pessoas estão muito aptas a apreender qualquer coisa pelo invólucro e não pela coisa em si. Tudo o que eu quero dizer não tem muito a ver com a estética, é mais sobre a matéria prima, que são as canções, as harmonias e as letras. No Bala Desejo existiu também um motivo para soar daquela forma. Era pandemia e a gente quis fazer algo que era o oposto da pandemia. Então a gente se uniu com os músicos, tocamos e gravamos ao vivo como se fazia antigamente. O Clube da Esquina fez assim em 1971 e o que se sobrepunha naquela época era a força da composição e da performance. Então, o Bala Desejo teve esse motivo de ser assim. Já o disco ‘Marquês, 256.’ não tem nada pensado nesse sentido, é uma coisa tão natural para mim tocar o violão e o piano e cantar. Eu quis fazer esse álbum pela minha própria história de passar horas tocando na escada do prédio onde eu vivia, no endereço que dá nome ao disco. Quis deixar esse registro e achei que midiaticamente ficaria interessante, um álbum feito na escada. E foi assim. RP: Neste disco, Marquês, 256, há majoritariamente regravações como, por exemplo, San Vicente, do Milton Nascimento, também Vou-me embora, do Paulo Diniz e Roberto José. Por que essa escolha, tendo em vista que você é também compositor? ZI: Em ‘Marquês, 256.’ eu quis inaugurar um Zé intérprete, porque eu entendi com o tempo que eu tenho muito mais para entregar ao mundo cantando tudo, as minhas músicas e as músicas do mundo. Em algum momento na música brasileira o intérprete era mais importante do que o compositor e em algum momento isso se inverteu. Eu não faço juízo de valor, mas antigamente eu achava que o lugar de compositor era maior, mais louvável. Agora quero me desbravar como intérprete também. RP: E como você vê essa onda recente de atribuir o título de ‘cantautor’ aos compositores que são intérpretes de suas próprias músicas? ZI: ‘Cantautor’ é um nome que deram para uma coisa que já existia. Caetano quando pega e toca ele é um cantautor, Milton já era um cantautor. Mas o cantautor é um sintoma da inversão e dessa hiper valorização narcísica do compositor. É claro que sem o compositor nada acontece, mas tem muita gente que é muito boa e às vezes, por estar embebido nessa coisa de que tem que cantar só composições próprias, deixa de cantar músicas dos outros, dos amigos e de ser um artista muito maior, um artista muito mais interessante para o mundo. RP: Você disse que gosta muito da música brasileira dos anos 70, mas que tenta fugir um pouco dessa estética. Isso me parece um dos grandes dilemas do artista brasileiro contemporâneo, perceber tudo o que já foi feito em termos estéticos e se perguntar: o que ainda é possível fazer? Como você encara esse dilema?

ZI: Primeiro eu penso assim: a inovação pode ser da estética, mas ela pode ser uma inovação também na matéria prima. A Bala Desejo, por exemplo, é uma inovação, mas no âmbito na matéria prima. Esteticamente é basicamente o que já existe em ‘Refavela’ do Gilberto Gil: arranjos bonitos, mudança de clima, tensão, repouso, tem tudo o que eu imagino que tem que ter uma música. Mas a inovação também está na matéria prima. Eu sou muito preocupado com isso, mas não ao ponto de não fazer o que eu quero. Com ‘Baile de Máscara’, música da Bala Desejo, por exemplo, eu vivi em guerra, porque desde o começo eu falei: «isso aqui tem o potencial de ser algo diferente, que não existe ainda». É um frevo funkeado misturado com Abba e quando escuto essa música eu sei que é uma coisa diferente que não existe na Música Brasileira. Eu tenho essa preocupação, mas isso vai se dar no meu laboratório que é uma banda, e o disco solo ‘Marques, 256.’ não tinha banda. No próximo disco, que será com banda, eu vou me preocupar com isso, porque eu vislumbro as produções musicais para que eu tente sempre chegar num lugar aonde eu nunca cheguei, mas se não chegar também está tudo bem porque sempre há o prazer, eu sempre estou sentindo prazer e o prazer é a minha regra. RP: E como isso se mostra no concerto que acabamos de ver aqui no Salão Brazil? ZI: Com essas músicas que eu fiz nesse show o prazer não é no lugar da inovação. O prazer é no lugar do gozo, do drama, ou da voz, da melodia, da harmonia. Já no Bala Desejo é o prazer do novo. São tipos de prazeres diferentes. Mas enfim, eu não sinto essa pressão, eu só sinto vontade de fazer. Porque eu acho também que as pessoas ficam nessa paranoia do novo e eu acho mesmo que elas se desconectam do sentir. E aí fazem esses protótipos de vanguarda que não rola, eu não consigo ouvir, não gosto. RP: E qual a vanguarda na música brasileira, hoje? ZI: A vanguarda do Brasil hoje em dia não está na MPB. Eu diria que o funk é uma vanguarda. O funk é cultura pura. E o funk ele já é. Quando Caetano isola só a base do funk em Não vou deixar, aquilo assenta em mim como linguagem, aquilo existe. O que eu acho doido dessa tentativa desvairada de criar o novo é que em mim não sedimenta como linguagem. Parece mais uma tentativa. O funk não, o funk já é. RP: E o ímpeto de trabalhos paralelos para além da Bala Desejo, como isso funciona? ZI: Na verdade o Bala Desejo é a exceção, nós viemos de trajetórias individuais. RP: E explodiu antes das carreiras individuais de vocês explodirem, como é isso? ZI: Bala Desejo é maior do que todos nós. E que bom. É meu melhor acidente da vida, meu filho indesejado mais querido. E isso se dá muito porque todos nós temos coisas para dizer fora dali e banda também é complicado, somos muito amigos e outras relações além porque às vezes as coisas se misturam (risos). Então é bom também ter essa parte das individualidades, dá um fôlego. A receita está na cara, eu acho muito bonito. Fico emocionado também de pensar que dez anos depois cada um de nós terá vários discos e o Bala Desejo também com outros discos. Tem coisa melhor? Não consigo ver cenário mais legal. RP: Esta é sua primeira digressão deste projeto solo, como tem sentido a relação com o público e a recepção do disco? ZI: Não é o começo para mim, porque eu venho já há dez anos tocando nesse lugar, embora não anunciadamente como turnê. Na verdade, esse é meu lugar de costume: tocar músicas desconhecidas para as pessoas. Que loucura! Porque que eu nunca lancei nada meu, a primeira coisa que lancei foi há duas semanas. Então, esse é um lugar novo. Está sendo bom. Requer um pouco mais de coragem, mas eu já fiz também tanta coisa que tive de ter coragem, tipo tocar essas mesmas músicas num estádio para 70 mil pessoas abrindo a turnê do Milton (Nascimento) sem ninguém conhecer nada, e o público aplaudiu demais. Sinto que eu consigo passar a emoção da coisa, porque eu estou vivendo a emoção da coisa. Então acho que acontece. RP: E o que você tocava há dez anos que hoje você já não tocaria mais? ZI: Ah, coisas da Dônica, minha primeira banda. Tocava mais rock progressivo, agora estou num momento bem específico, é bem voz. RP: E daqui dez anos, o que você vislumbra fazer em música? ZI: Eu quero dança. Eu quero dançar no palco. Chega de ficar tocando, eu quero largar os instrumentos e cantar dançando. E fazer música para as pessoas dançarem. Porque é muito mais gostoso. Aí outro poder emerge, o poder do corpo. RP: O que é Zé Ibarra. Ou melhor: que linguagem é essa de Zé Ibarra? ZI: Eu penso em fonograma, não em música. Fonograma é o retrato da obra, é o quadro, o quadro é um. As ideias do quadro podem ser várias, mas o quadro é um só. Então, acho que meu anseio, meu arauto, seria em algum momento fazer alguma coisa que tenha a ver com o que o Michael Jackson fez no sentido de energia, de onde toca na população. Mas, claro, fazer isso dentro da MPB e flertando loucamente com o jazz, por exemplo, com a complexidade da música clássica, como o próprio Michael Jackson fez. Quero pegar a nova dança do mundo que vem do rap misturando com MPB, em termos de harmonias e melodias, com arranjos que coloquem jazz e música clássica, no sentido das possibilidades de relevos que esses estilos permitem. Quero misturar os ritmos, achar dança onde não tem. |

Feed RSS

Feed RSS